Pepe Mujica y Esteban Valenti: ¿tiempo de síntesis? Gerardo Bleier

02.02.2025

Conversando con Pepe Mujica hace tiempo en su chacra de Rincón del Cerro fuera lo que fuese que yo apuntase sobre el tema del diálogo, la integración político cultural de América del Sur, aparecía en su respuesta una inquietud que, pensé después, quería dejar señalizada en la agenda de sus preocupaciones a considerar por la izquierda en el futuro inmediato.

Pepe incorporaba aquí o allá, el elogio de lo entrañable, afectivamente relevante, políticamente significativo, espíritu que produce, en una comunidad, el terruño compartido. La tierra, los ríos, las canciones, las pasiones comunes...las afectividades lingüísticas, como (en el Uruguay) la palabra "gurises", el "Che", el "Ta", incluso los conflictos trabajados desde esa espiritualidad que teje lazos insustituibles por ningún universalismo, ontológica y culturalmente relevantes, como el humanismo, pero hasta el presente muy abstractos como generadores de sentido.

El alma popular verdea y sufre en la emocionalidad de lo cercano, lo cotidiano, en los imaginarios abiertos por el lenguaje común, los sinsabores compartidos a superar.

Desde ahí hay que construir identidad transformadora, parecía querer subrayar una y otra vez en el diálogo. No lo expresó, pero me quedó claro que aspiraba a trasladarme una valoración: la dialéctica de lo nacional, lo regional y lo universal, no ha sido en general correctamente interiorizada, sobre todo respecto de su implicancia espiritual, por las prácticas políticas de los partidos marxistas.

La noción de patria que vela por todos y que, aunque no anula conflictos de clase e intereses obliga al esfuerzo de administrar políticamente esos conflictos. Como el problema justificaría un entero libro, en su homenaje, que quede aquí constancia de su inquietud. Que es extremadamente relevante, porque dice relación con los contenidos culturales mediante los cuales se participa en la producción de democraticidad.

Los integrantes de las generaciones que pusieron literalmente sus vidas al servicio de la causa civilizatoria de la democratización de las relaciones sociales tuvieron que enfrentar decisiones cargadas de enorme tensión: sobre el fin y los medios, sobre la fiereza de las relaciones de poder en las sociedades clasistas, sobre el equilibrio entre la producción de cultura respecto, por ejemplo, de los derechos humanos, pero sin dejarse arrastrar al infantilismo que resulta de procurar avanzar en la democratización general de la sociedad sin sopesar el violentismo histórico y recurrente, que en este tiempo se expresa desbocado, de la reacción de los grupos de privilegio más influyentes ante la posible pérdida de espacios en los procesos de toma de decisión en todas las esferas, económicas, institucionales, tecnológicas, etc.

No obstante, sin descuidar esa sensibilidad, tiendo a creer que lo esencial en el momento actual es analizar el estado de algunos conflictos que como tienen lugar en el mundo entero, no pueden comprenderse sin un esfuerzo teórico político universalista.

Y es necesario reparar, crudamente, que no todas las acciones desarrollistas y antiimperialistas de lógica nacionalista o identitaria del pasado siglo fueron revolucionarias ni lo son en el siglo XXI, pues suelen desplazar las transformaciones democratizadoras de las relaciones sociales a un lugar irrelevante. Y eso mismo produce una agudización de los conflictos hasta un punto en que dejan de poder ser administrados políticamente.

En su esfuerzo por dejar testimonio crítico de la peripecia de la izquierda en el siglo XX, por trazar su legado pensando futuro, en 2024, Pepe hizo referencia a un libro de Lenin, "El Estado y la Revolución". Hace pocos años, otro protagonista de la izquierda uruguaya, Esteban Valenti, también había hecho referencia críticamente a ese texto. Como que de la lógica política de aquel texto habían emergido formas de concepción del Estado que difícilmente podían evitar derivar hacia el autoritarismo.

Lo que parece resultar relevante para estos revolucionarios de los cincuenta y los sesenta es algo muy actual: los contenidos políticos e institucionales necesarios para desarrollar la cultura democrática sin renunciar a la praxis transformadora, a la democratización de las relaciones sociales.

Se realizarán algunas valoraciones sobre ese debate en este mismo escrito, pero parece necesario enfatizar ahora que la izquierda del siglo XXI no puede darle a la reflexión crítica sobre el pasado más relevancia que a la producción filosófico-política respecto de los desafíos del futuro porque el quiebre tecnológico que establece la confluencia de la cibernética cuántica, la inteligencia artificial generativa y la robótica, es un salto dialéctico que por un lado viene pleno de oportunidades civilizatorias pero por otro entraña riesgos totalitarios. La entidad de las trasnformaciones tecnológicas tiene profundos efectos de sociedad.

Las consecuencias de la aplicación de estas tecnologías a los procesos productivos y socio culturales dependerá de la relación de fuerzas global entre los movimientos democratizadores y la reacción conservadora, antagonismo que se desenvuelve en la sociedad mundial y del cual tanto Pepe como Valenti tienen plena conciencia.

La crisis de la democracia, por lo demás, tiene tal profundidad que el debate parece impostergable.

La izquierda tiene que saldar cuentas con algunos aspectos de su pasado y pasar raya, superar dialécticamente aquellos debates, pero no puede hacerlo sin caracterizar con precisión al principal responsable actual de la crisis de la democracia, la ultraderecha global y el tejido de corporaciones monopolistas que brega, a cualquier precio, por asegurar su preponderancia.

Un expansionismo o neoimperialismo con algunos contenidos nuevos y que es necesario desentrañar hasta en sus mínimos detalles. La radicalidad militarista (no necesariamente guerrerista, porque todavía sopesa riesgos), expansionista, desde la centralidad norteamericana, anticomunista y políticamente antiliberal, de la ultraderecha contemporánea, tiene su origen en un teórico nazi del Derecho, Karl Schmitt, quien tras la derrota del nazi fascismo comenzó a diseñar una estrategia ultraconservadora simple: todo el poder a Estados Unidos, que es el único que puede detener las luchas democratizadoras que al impulso de la victoria del Ejército Rojo en la segunda guerra mundial imaginó tendría (y tuvo) lugar en el mundo.

Schmitt, que había producido una operación intelectual muy inteligente, poner la lógica amigo - enemigo como lo central en política, para sustituir la teoría de la lucha de clases y justificar así el rechazo a toda transacción, a toda política democrática, a toda búsqueda de acuerdos para organizar al proceso de civilización universalmente, tejió además redes efectivas de excientíficos e intelectuales nazis y fascistas para preparar el asalto al poder total.

Y eso es lo que la ultraderecha mundial está actualmente intentando lograr. Repito. Es lo que la ultraderecha mundial está actualmente intentando lograr.

¿Por qué?

Porque la República Popular de China es la continuidad histórica del esfuerzo del movimiento obrero por democratizar las relaciones sociales y puede producir por lo tanto a mediano plazo un horizonte civilizatorio que logre finalmente generar las condiciones para la superación de las sociedades clasistas, para sustituir, en la actividad humana, la centralidad del proceso de valorización del capital por la reorganización del trabajo social en una orientación humanista radical, superadora de todo orden jerárquico.

Como para que esa perspectiva resulte evidente es necesario todavía mucho tiempo, es importante hacer notar por ahora de pasada, dos fenómenos, así como el ultranacionalismo al sublimar la noción de pueblo (Schmitt) logró imponerse sobre el universalismo democratizador del republicanismo y el movimiento obrero revolucionario y matrizar la lógica amigo - enemigo en su forma guerrerista competitiva así la lucha de clases en su expresión geopolítica estimuló durante parte del siglo XX una dialéctica perversa de autoritarismos de diferente tipo que se legitimaban en esa competitividad militarista pero cuyo propósito era esencialmente sin embargo la preservación de estructuras burocrático militares de unos Estados contra otros Estados.

Como los conflictos geopolíticos clasistas o identitarios se agudizan por todas partes el nacionalismo o el singularismo identitario tiende a ser necesario para cohesionar la acción de las sociedades que pretenden experimentar formas de desarrollo autonomistas, no dependientes del poder monopolista de las inmensas corporaciones capitalistas norteamericanas, pero ni una ni otra representan prácticas políticas universalistas, avances culturales en el proceso democratizador de las relaciones sociales a escala mundial.

A tal punto que desde posiciones de tipo supremacista hay intelectuales chinos influyentes que trabajan las ideas de Schmitt en algunas universidades de aquel país o que puede escucharse a un canciller socialdemócrata alemán hablar de la necesidad de desenvolver... una forma neoimperialista encubierta "culturalmente" a la que caracterizó como... ¡"paneuropeísmo"!

El primer empuje de la ultraderecha mundial tuvo lugar inmediatamente después de la revolución bolchevique, contra la que enfiló todas sus armas, luego de la victoria de la cultura democrática acumulada desde la ilustración sobre el nazismo, la ultraderecha histórica comenzó a desplegar formas reaccionarias como el macartismo, y en los setenta (inicio del neoliberalismo: desregulación general del mercado mundial a favor de las corporaciones de los países más desarrollados) ante la evidencia de que el estalinismo y la burocratización grotesca y autoritaria de la URSS debilitaría desde adentro de su fortaleza al movimiento obrero mundial ese macartismo tomó hegemónicamente espacios en las instituciones policiaco militares de Estados Unidos y el Reino Unido y en la actualidad organizado profesionalmente en el mundo entero vela armas contra China.

El despliegue científico técnico que los países capitalistas desarrollados comenzaban en los setentas a aplicar al incremento de la productividad estimulando la iniciativa individual y las potencialidades competitivas de esa iniciativa en el mercado mundial, particularmente con el impactante crecimiento del sector servicios de la economía (asunto que hay que estudiar muy detenidamente por sus implicancias de todo tipo) comenzó a consolidar la superioridad del occidente desarrollado frente a la URSS.

Nixon, Reagan y Thatcher no hicieron más que poner en práctica un programa destinado a eliminar las trabas que impedían la consolidación de esa superioridad, los costos del Estado de Bienestar con el que Europa y en menor medida Estados Unidos habían enfrentado las experimentaciones democratizadoras de las relaciones sociales en los países del denominado "socialismo real".

Las reformas en China sin embargo, que desde Deng Xiaoping comenzó a manejar con enorme sofisticación su integración a la economía mundial y la administración sutil de la dialéctica iniciativa individual - cultura comunitaria - rol del Estado, echaron por tierra la ambición totalitaria de las corporaciones más influyentes de Estados Unidos, Japón y Europa.

Y la experiencia China está directamente relacionada con la tradición de las lógicas del Estado y la Revolución, las Tesis de Abril y otros textos de orientación táctica de Lenin para desplegar en situaciones revolucionarias no planificadas, sino que surgían espontáneamente de las contradicciones sociales entre acumulación de riqueza y democratización que contiene en sus entrañas el sistema capitalista de producción librado inercialmente a sus lógicas orgánicas.

No fue esa concepción de los clásicos del marxismo sustancialmente basada en la consideración de que ante una situación revolucionaria la clase obrera tenía que comenzar a destruir las formas policíaco-militares del Estado para sustituirla por una democracia directa radical con desarrollo de las fuerzas productivas para facilitar la emergencia de una nueva sociedad la que produjo la burocratización autoritaria.

La catástrofe tanto teórica como práctica del burocratismo estatalista con el que Stalin respondió a la inminencia de una guerra total contra la URSS no sólo resultó en un drama para izquierda mundial, sino para la humanidad en su conjunto y puso en evidencia la inviabilidad de la pretensión de "implantar", según la terminología de Lenin, el socialismo en un solo país, y menos en uno atrasado socio cultural y tecnológicamente.

(No se inquiete el lector ante la enorme cantidad de cabos sueltos que irán quedando en este texto, gradualmente se expondrán más densamente argumentos complementarios a algunas generalizaciones por ahora necesarias. Las inquietudes de los lectores serán también acicates para que ello ocurra).

Veamos cómo Pepe Mujica refirió a este debate teórico que parece anacrónico y en algunos sentidos lo es, como se procurará poner más adelante en evidencia, pero no tanto como para no prestarle atención crítica pues el anticomunismo está basado en una lectura interesada del pasado. Y el anticomunismo se tornó en el siglo XX una patología social destructiva de la convivencia democrática y que erosiona la potencia transformadora de la clase trabajadora en el mundo entero tanto como la calidad de las instituciones de gobernanza social en general.

Ha habido otros dirigentes políticos o intelectuales que han referido a este viejo debate teórico, pero se cita a Pepe y se rememora a Valenti, quien manifestó la misma preocupación hace ya varios años, tanto por su significación en el proceso político uruguayo de los últimos 40 años como porque representan dos de las tradiciones con mayor protagonismo en los procesos de toma de decisiones en ese período.

Subrayó Pepe en el programa radial En Perspectiva: "Hace 50 años yo tenía devoción por "El Estado y la Revolución", esa obra de pensamiento de Lenin. A lo largo de los años he visto que ese fantástico trabajo teórico desembocó en reiterados fracasos porque la famosa "dictadura del proletariado" cuanto más corta mejor decía Rosa Luxemburgo, que fue asesinada como un preanuncio de lo que luego ocurriría en Alemania. La "dictadura del proletariado" terminó formando una burocracia que inmovilizaba la operatividad del propio Estado. (El análisis crítico de esos procesos) nos lleva a que hoy en el Uruguay no podemos repetir cosas que no anduvieron. Y tenemos una economía de mercado y la tenemos que entender y la tenemos que respetar como es. ¿Por qué, cual es el desafío inmediato? Es un cambio civilizatorio que significa la entrada en la era del conocimiento. Educar a nuestros niños en formación científica y técnica porque el grueso de los trabajadores va a ser calificados y el que no esté calificado no trabaja. Eso significa que hoy tenemos que desarrollarnos en esta economía real, (la existente) para tener los medios para educar a las nuevas generaciones" ...

Y añade: en el espacio 609 "nuestro concepto hoy de liberación nacional es empujar el desarrollo dentro de la economía de mercado tratando de mitigar una cantidad de cuestiones negativas en el reparto. Pero sin negar a la economía de mercado. (...) Nuestra democracia representativa actual no pude ser la última etapa de evolución institucional de la humanidad. La humanidad del futuro tendrá cambios, pero no van a ser por la vía que pensamos y habrá otras vías. Si algo parecido al socialismo es posible serán sociedades muy desarrolladas y cultivadas. No se puede hacer un edificio socialista con albañiles que el que no se lleva una bolsa de portland trata de llevarse una llave... (una herramienta)" ... Y concluye: "Impulsar el desarrollo a muerte para que el país tenga medios mañana para esa función (la educación científico-técnica del pueblo) que es estratégica, por ahí va nuestro radicalismo. Política abierta, pragmática, no arrear principios sino fortalecer la viabilidad de algunos principios. Y acordar con todo el mundo, empresas y países".

Más adelante se ahondará en el análisis de estas inquietudes de Pepe Mujica, pero antes de ello conviene preguntarse: ¿Qué les preocupa a Pepe y a Esteban Valenti?

La configuración del marco conceptual con el cual la izquierda del siglo XXI va a hacer frente a los desafíos civilizatorios, esencialmente la definición de marcos conceptuales con los cuales recuperar el camino de la democratización de las relaciones sociales para frenar el obsceno proceso de concentración de la riqueza.

Las personalidades de Pepe Mujica y Esteban Valenti fueron tomadas como referentes en este escrito por razones contingentes, pero también porque la izquierda uruguaya se apresta a concluir un proceso de transición de liderazgos que plantea enormes desafíos teórico políticos y culturales y ellos dos en particular representan momentos singulares del pasado reciente, el de hegemonía de la izquierda histórica hasta los primeros años del siglo XXI y el de hegemonía de lo que por ahora denominaremos izquierda nacional popular republicana que fue consolidándose con posterioridad a ese acontecimiento.

Tanto Pepe como Valenti han tenido momentos controversiales, muy controversiales, en su pasado político, como ocurre siempre con quienes procuran moverse con madurez política pero incorporando permanentemente niveles de transgresión sobre el sentido común conservador o burocrático. Y son de ese tipo de actores políticos que siempre han estado y están. Hasta el último aliento.

Valenti tuvo un rol muy destacado en la reconfiguración de la izquierda una vez derrotada la dictadura pues supo darle vuelo al prestigio de los comunistas uruguayos derivado tanto del hecho de su decisivo rol en la prosecución de la unidad del movimiento obrero como en la creación de las condiciones políticas para la unidad de la izquierda.

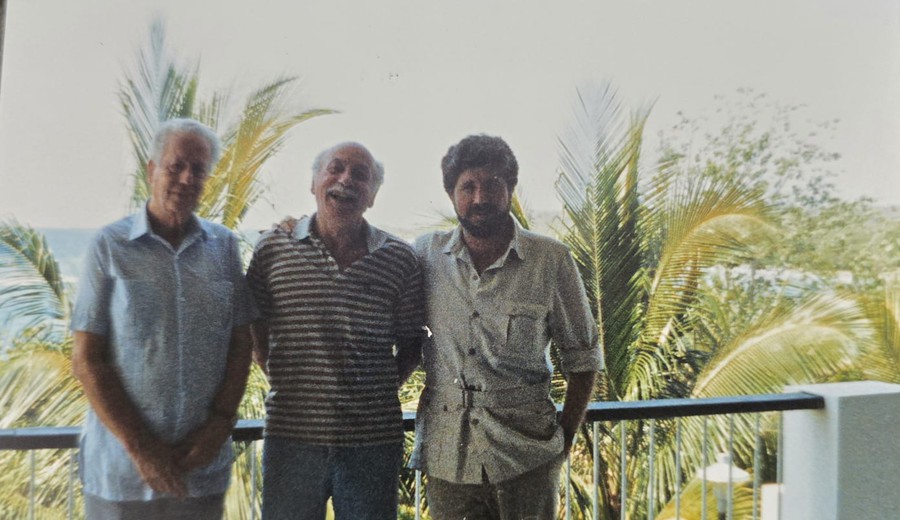

Tuvo un rol intelectual esencial en ese proceso el desde el año 55 (en el que una corriente antiestalinista tomó el control del PCU) secretario general de los comunistas uruguayos, Rodney Arismendi, en la foto que acompaña este capítulo junto al dirigente obrero y comunista salvajemente torturado y preso político Jaime Pérez y el propio Valenti.

En la elaboración del marco teórico de la unidad de la izquierda, en la organización de las luchas sociales y en la articulación con sutil amplitud y generosidad política y visión estratégica de la ingeniería político jurídica y programática que dio lugar a la fundación del Frente Amplio de Uruguay, Arismendi, junto a quien luego fuera su líder histórico, el general Líber Seregni, el democristiano Juan Pablo Terra, los demócrata republicanos Zelmar Michelini y Alba Roballo, el nacional reformista Carlos Quijano y algunos veteranos dirigentes socialistas tuvo una decisiva participación intelectual y política.

Tanto por ello como porque el PCU fue el único partido político uruguayo que permaneció organizado en la clandestinidad y en el exilio (donde articuló en una misma institucionalidad, la Convergencia Democrática, a todos los opositores demócratas) durante todos y cada uno de los años de enfrentamiento a la dictadura fascista, contribuyendo a la reorganización de la cultura y del movimiento obrero y estudiantil a pesar del salvajismo con el que los mandos militares procuraron "hacerlo desaparecer por 50 años", los comunistas uruguayos y sus principales aliados demócrata republicanos emergieron con un enorme prestigio en el proceso de recuperación de la democracia. Valenti fue el secretario de Propaganda durante ese proceso que llevó a la lista 1001, expresión electoral del PCU y sus aliados, a ser la más votada casi al nivel de lo que ocurrió con la lista del espacio 609 en los últimos comicios.

Para los lectores no uruguayos resulta importante apuntar que el diseño político jurídico de la unidad de la izquierda fue concebido esencialmente como organización de la unidad programática de las políticas de desarrollo nacional en la diversidad de concepciones estratégicas, como coalición de partidos y movimiento de militantes que representaran a esa unidad política y nada más que a esa unidad política, (más allá de si eran independientes o representaban a partidos históricos o nuevos) lo que luego derivó en el frenteamplismo como cultura política unitaria.

Durante los últimos años, tanto Mujica como Valenti han expresado, en entrevistas y publicaciones, inquietudes sobre los contenidos de la democracia, sobre los contenidos de las políticas de desarrollo, sobre la autonomía de la política respecto de la riqueza concentrada y centralizada y sobre la autonomía de la comunidad productiva y espiritual respecto de esos poderes...

Ante los enormes desafíos civilizatorios que se le presentan actualmente a la humanidad, ¿es concebible una síntesis teórico-política que supere las viejas rivalidades entre las tradiciones de izquierda que encarnaron en su praxis Pepe y Valenti? Uno de los objetivos de este texto es propiciar esa síntesis sin pretender desdibujar rasgos identitarios que administrados con inteligencia política suelen aportar a la riqueza de la praxis política transformadora.

(Continuará)

Gerardo Bleier

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias